Pesona dan Teladan Prof. Dr. H. A. Fahmy Arief, MA

“PESONA DAN TELADAN A. FAHMY ARIEF”

Mujiburrahman

Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

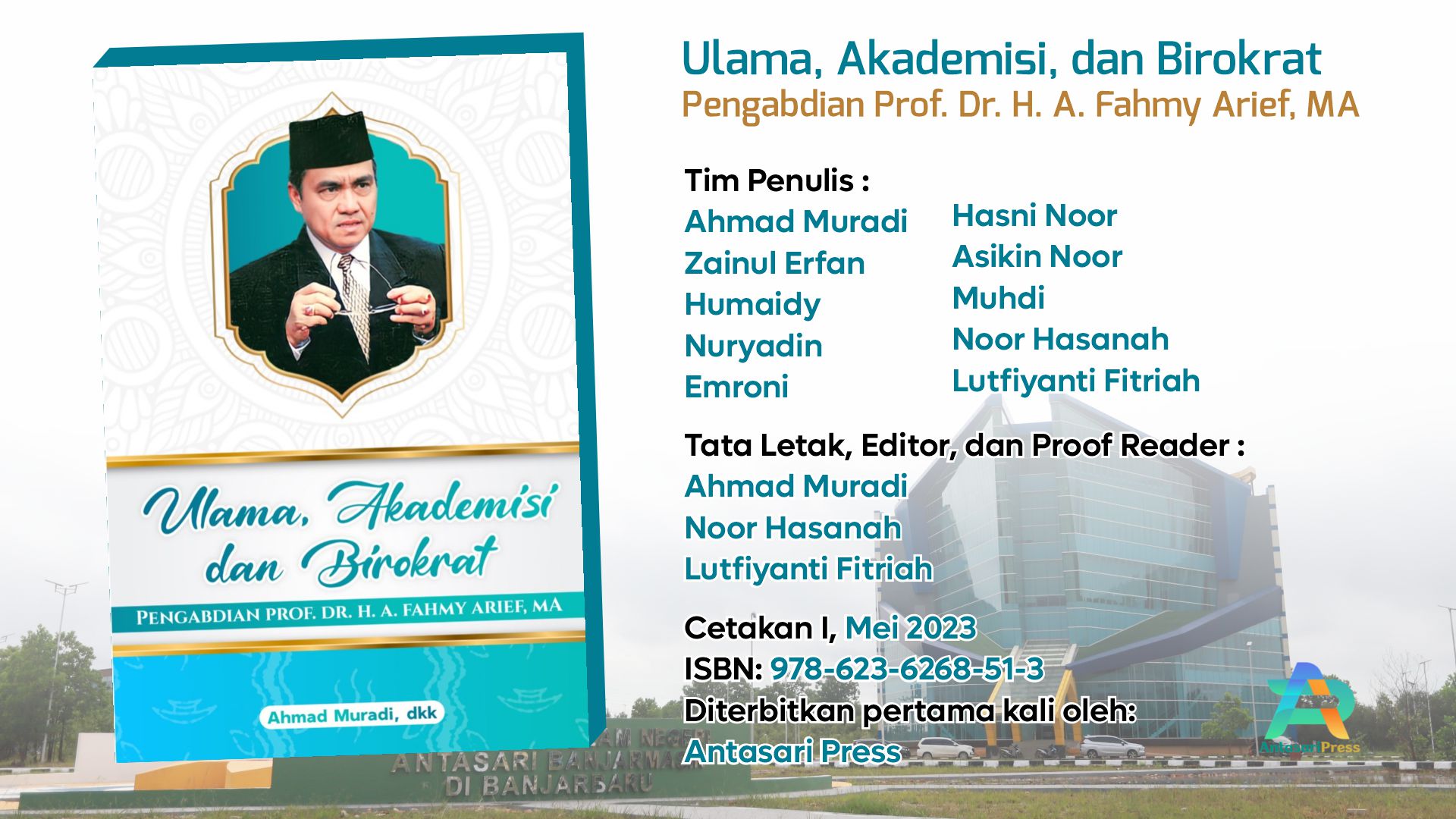

Buku : Ulama, Akademisi dan Birokrat: Pengabdian Prof. Dr. H. A. Fahmy Arief, MA

****

Tahun 1973 silam, seorang anak muda yang baru tamat dari Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kalimantan Selatan, memutuskan untuk melanjutkan studi, madam (merantau) ke tanah Jawa. Ia berangkat dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, menumpang kapal barang, menuju Surabaya. Badai dan gelombang dengan sabar dilewatinya hingga tiba di Pelabuhan Tanjung Perak. Dari Surabaya, dia melanjutkan perjalanan, naik kereta api menuju tujuan akhir, Stasiun Tugu, Yogyakarta. Di kota inilah dia menuntut ilmu, di IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Adab, Jurusan Sastra dan Bahasa Arab. Dia bertekad, tidak akan pulang kampung kecuali setelah berhasil mencapai sarjana lengkap. Tekadnya yang kuat itu kelak membuahkan hasil. Pada 1979, enam tahun kemudian, dia baru pulang kampung setelah berhasil meraih gelar sarjana lengkap, doktorandus.

Itulah sepenggal kisah seorang Prof. Dr. H. A. Fahmy Arief, MA yang pernah dituturkannya kepada saya. Dia menghela napas, sambil membandingkan mentalitas anak muda saat ini yang cenderung manja dan lemah semangat. Padahal, fasilitas yang disediakan orangtua untuk anak-anak sekarang justru lebih memadai dibandingkan dengan generasinya dahulu. Kini sangat jarang, para mahasiswa dari pulau seberang yang kuliah ke Jawa, berangkat dan kembali menggunakan kapal laut. Rata-rata mereka sudah naik pesawat terbang, yang tentu lebih cepat dan nyaman, meski dengan biaya yang jauh lebih mahal. Sangat jarang lagi ditemukan mahasiswa yang bertekad tidak akan pulang kecuali setelah lulus, membawa pulang ijazah dengan gelar sarjana seperti yang dilakukan oleh Pak Fahmy.

Saya pertama kali mendengar nama Pak Fahmy Arief dari ayah saya. Ayah mengatakan, Pak Fahmy adalah penceramah agama yang terkenal dan berpengaruh di Banjarmasin. Suatu hari, saat pulang libur dari Pesantren Al-Falah ke rumah orangtua di Banjarmasin, saya salat Jumat di Masjid al-Syafa’ah, Kuripan, yang tidak jauh dari rumah kami. Hari itu, saya sungguh merasa terpukau dan terkesan dengan khotbah yang disampaikan oleh khatib. Tema khotbahnya adalah ‘dzikrullah’, ingat kepada Allah. Khatib menyampaikan pesan itu dengan bahasa yang indah, artikulasi yang jelas serta intonasi suara yang tepat, sehingga jemaah dapat menyimak dengan khusyuk isi khotbah yang disampaikan. Khatib itu adalah, tidak lain dan tidak bukan, Tuan Guru Haji A. Fahmy Arief. Sejak itu, beberapa kali saya menyaksikan beliau menyampaikan khotbah di Masjid al-Syafa’ah, dan selalu merasa mendapatkan siraman rohani yang menyegarkan. Saya yakin, kedudukannya sebagai pendakwah yang handal inilah antara lain kelak yang membuatnya dipercaya menjadi Ketua Majelis Ulama Kota Banjarmasin.

Ketika saya kuliah di IAIN Antasari pada 1990–1994, saya tidak mendapat kesempatan untuk belajar langsung dengan beliau, antara lain karena saya kuliah di Fakultas Ushuluddin, sementara beliau adalah dosen di Fakultas Tarbiyah. Namun, kadang-kadang saya menemukan dan membaca artikel beliau di koran Banjarmasin Post dan Dinamika Berita. Saya suka gaya tulisan beliau yang mengalir dan informatif. Pada saat menjadi mahasiswa itu, saya mengikuti Latihan Jurnalistik, dan seorang wartawan yang menjadi narasumber mengatakan bahwa tulisan Pak Fahmy adalah apa yang disebut dengan feature, yaitu tulisan yang menyajikan fakta sekaligus opini, mengandung keunikan peristiwa manusiawi dan ditulis dengan gaya sastra. Tentu saja, menulis seperti itu tidak mudah. Perlu banyak pengetahuan dan pengalaman. Waktu itu, saya belum tahu kalau Pak Fahmy adalah mantan aktivis pers mahasiswa yang terkemuka di zamannya.

Uniknya, saya baru bisa bertatap muka dan berbincang langsung dengan beliau, bukan di Banjarmasin, melainkan di Jakarta, saat beliau melanjutkan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah pada 1995, sementara saya juga berada di sana dalam rangka mengikuti Program Pembibitan Dosen IAIN se-Indonesia. Kala itu, saya sebagai junior suka mengunjungi beliau, yang tinggal satu kamar dengan (alm) Prof. Ghazali. Dari situlah saya mulai mengenal beliau lebih dekat. Kumpul-kumpul sesama orang Banjar di perantauan merupakan aktivitas yang dapat menghibur hati, saat rindu ingin pulang muncul. Meskipun tinggal di sebuah kamar kos sederhana, suguhan teh hangat dan gorengan atau biskuit rasanya sudah luar biasa membahagiakan hati para perantau yang berkumpul itu. Canda tawa dan lelucon sering muncul begitu saja, diiringi derai tawa yang lepas. Saat itulah saya merasakan kepribadian Pak Fahmy yang sederhana dan apa adanya.

Suatu hari, saat kami berbincang bertiga, beliau mengatakan, “Dalam beberapa hari ini aku berpikir keras. Kutimbang-timbang dari segala sisi. Kesimpulannya, ternyata hidup ini enak kalau banyak duit,” katanya. Kontan saja, saya dan Pak Ghazali tertawa. “Tapi kalau orang Alabio, tidak bisa ditandingi, sangat efisien. Pergi ke warung, membawa gula sendiri, lalu minta teh tawar gratis ke pemilik warung. Super hemat,” kata Pak Fahmy menyindir Pak Ghazali yang kebetulan orang Alabio. Pak Ghazali pun segera membalas, “Kalau Pak Fahmy ini lain lagi. Beliau ‘kan dekat dengan Pak Ahmad Makkie, tokoh Golkar kita. Cukup digelitiki saja pak Makkie itu oleh beliau, duit pun keluar dengan sendirinya.” Saya yang junior hanya ikut tertawa dan terhibur. Tak ada yang tersinggung. Saya menilai, mereka bukan mengeluh tetapi menertawakan kenyataan. Diam-diam, saya belajar dari mereka. Kesulitan saat berjuang menuntut ilmu harus dihadapi dengan rileks, dan karenanya kita tetap bisa tertawa bahagia.

Lain waktu, seorang pejabat tinggi IAIN Antasari datang ke Jakarta dan menginap di Wisma Sejahtera, yang terletak di kampus IAIN Jakarta. Kami pun bertiga menengok beliau. Setelah berbincang-bincang, si pejabat bilang bahwa dia baru saja membeli banyak buku, dan meminta agar buku-buku itu dibawa ke kantor pos untuk dikirim ke alamat di Banjarmasin. Dia juga memberikan uang untuk ongkos kirim. Sayangnya, si pejabat tidak memberi tips sedikitpun kepada kami. Sebagai junior, saya yang bertugas merapikan bungkusan kardus buku itu dan menulis alamat yang dituju. Esok harinya, saya dan Pak Ghazali bersama-sama ke kantor pos di depan kampus IAIN Jakarta. Setelah ditimbang, ternyata ongkos kirimnya mahal. Uang yang dititip si pejabat tadi tidak cukup. Uang itu hanya cukup untuk kiriman lewat kapal laut. Kami melapor ke Pak Fahmy. Setelah berdiskusi, kami putuskan untuk mengirim via kapal laut saja. “Masa kita yang membayar sisa ongkosnya? Sudah kita tidak dikasih ‘uang lelah’, kita pula yang membayarkan kekurangannya. Lalu, kalau kita bayarkan, apa si pejabat peduli untuk mengganti? Kelihatannya dia itu pelit.” Begitulah pikiran kami. Kelak si pejabat itu mengeluh, mengapa bukunya lama sekali baru sampai. Pak Fahmy bilang, “Tanyakan saja sama Ghazali dan Mujib.” Syukur, dia tak pernah menanyakan ke kami!

Setelah di Pembibitan Dosen, saya melanjutkan studi S-2 ke Kanada. Pada masa itu, saya tidak lagi berinteraksi langsung dengan Pak Fahmy. Pada tahun 2000, saya pulang dari Kanada. Saya dengar, beliau diangkat menjadi Pembantu Rektor 1 di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Asywadie Syukur. Saya akhirnya memberanikan diri bersilaturrahmi dengan beliau. Saya menemuinya di kantor. Kami berbincang ringan. Salah satu kalimat yang keluar dari mulut beliau kala itu, yang membuat kami tertawa adalah, “Alhamdulillah, tapakai jua.” Maksud kata ‘tapakai’ (terpakai) adalah, beliau akhirnya bisa juga menduduki jabatan strategis di IAIN, yang waktu itu tak terbayangkan secara politik. Serangan kepada beliau memang bertubi-tubi, tetapi Pak Asywadie tetap teguh membela.

Pada 2001–2005, saya melanjutkan studi ke Belanda untuk program S-3. Saya tidak mengikuti lagi perkembangan kampus dan karier Pak Fahmy. Saya hanya mendengar kabar bahwa beliau sempat diangkat menjadi Ketua STAIN Samarinda. Pada saat saya pulang ke Indonesia, tahun 2006, beliau baru diangkat menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama, Kalimantan Selatan. Saat itulah saya kembali berinteraksi dengan beliau, khususnya dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kanwil. Saya sering diminta untuk menjadi narasumber dalam seminar dan workshop. Pernah pula saya ditawari menjadi Kepala Balai Diklat, tetapi saya menolak karena merasa tidak cocok dengan minat akademik saya. Beliau pun dapat memahami sikap saya tersebut.

Berdasarkan informasi beberapa pejabat di Kanwil yang saya kenal, saya mendengar banyak hal positif yang patut dicatat dalam kepemimpinan beliau. Sebagai seorang ulama dan cendekiawan Muslim, Pak Fahmy selalu menekankan bahwa pegawai Kementerian Agama, lebih-lebih para pejabatnya, harus mencerminkan nilai-nilai keulamaan. Hal yang paling sederhana adalah kemampuan membaca Al-Qur`an dengan fasih dan benar. Jika melafalkan huruf Hijaiyah saja tidak tepat, bagaimana masyarakat bisa menghargai kita sebagai tokoh agama? Apalagi saat bertugas membaca doa, yang didengar oleh orang banyak. Sebagai ahli bahasa dan mantan wartawan sejak mahasiswa, beliau juga sangat teliti dalam memeriksa naskah surat yang ditandatanganinya. Komposisi kalimat, pilihan kata dan diksi seringkali beliau koreksi. Selain itu, karena banyaknya pekerjaan, beliau enggan menerima tamu yang datang untuk urusan pribadi, bukan urusan dinas. Sikap beliau ini bagi sebagian orang dianggap terlalu kaku. Padahal, memang begitulah seharusnya. Di kantor yang diutamakan adalah urusan kantor.

Sebagai Kakanwil, beliau tentu menjadi tokoh publik yang menjadi sorotan dan cerita. Ketika itulah saya mendengar kisah-kisah menarik tentang prestasi Pak Fahmy saat menjadi mahasiswa di IAIN Sunan Kalijaga. Saya baru tahu, berkat perbincangan dengan seorang teman, bahwa Pak Fahmy dulu adalah Pemimpin Umum majalah mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, yang bernama Arena. Ketika saya kuliah S-1, saya sering dikirimi majalah ini oleh Hairus Salim, teman sesama alumni Pesantren Al-Falah dan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Hairus Salim adalah aktivis PMII dan menjadi pengelola Arena. Ketika itu, Arena sangat terkenal di kalangan para aktivis, sebagai majalah mahasiswa yang berkualitas dan kritis kepada pemerintah Orde Baru. Kehebatan Arena ini tentu tidak terlepas dari kaderisasi yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, dan Pak Fahmy tentu ada di sana.

Dari Hairus Salim, saya juga mendapatkan cerita tentang popularitas Pak Fahmy sebagai aktivis yang cerdas di Fakultas Adab. Berdasarkan cerita para senior yang seangkatan dengan Pak Fahmy, kata Hairus Salim, saat ujian munaqasyah skripsi yang ditulis oleh pak Fahmy dalam bahasa Arab, orang-orang yang hadir menyaksikan munaqasyah itu banyak sekali. Supaya semua bisa mendengar, munaqasyah itu menggunakan pengeras suara. Sampai hari ini, setahu saya, munaqasyah skripsi dengan pengeras suara itu tidak lazim. Biasanya yang menggunakan pengeras suara adalah ujian promosi doktor, karena memang tujuannya adalah mempromosikan kandidat. Saya membayangkan, betapa ramai dan serunya munaqasyah itu. Apalagi, menurut informasi, salah satu pengujinya berasal dari Timur Tengah. Tak syak lagi, Pak Fahmy saat itu adalah seorang tokoh mahasiswa yang disegani.

Namun, dengan segala prestasi dan kelebihan yang dimilikinya, Pak Fahmy tetap rendah hati. Sebagai dosen, dia suka menyapa para kolega dan mahasiswa. Di ruang kantornya yang kecil di Pascasarjana, beliau sering menerima tamu, baik dosen, mahasiswa dan orang luar. Minuman kemasan selalu siap tersedia untuk disajikan kepada tetamunya. Uniknya, di ruangan beliau ada radio. Beliau suka mendengarkan berita dan program radio. Mungkin, bakat jurnalistik beliau tetap terpatri, meskipun tidak aktif lagi di dunia itu. Beliau mungkin sudah tak sempat atau jarang membaca koran, sehingga radio dapat menjadi alternatif. Setelah era ponsel pintar, beliau pun aktif menggunakan WhatsApp, suka mengirim informasi atau foto, dan sering memberikan apresiasi terhadap kiriman orang lain.

Sebagai seorang mantan aktivis PMII, dan kemudian aktif pula di Ansor hingga Nahdlatul Uama (NU), Pak Fahmy tentu sering menghadapi benturan dengan pihak lain, dari yang wajar hingga intrik-intrik politik yang licik. Hal yang mengesankan adalah Pak Fahmy tergolong orang yang mudah memaafkan. Baik mendengar langsung dari cerita beliau ataupun informasi dari orang lain, saya menangkap bahwa selama meniti kariernya, ada saja orang-orang yang berlaku tidak adil kepada beliau, dalam bentuk ucapan hingga tindakan. Namun, beliau tetap baik kepada mereka, dan di dalam hati bisa memaafkan. Kita mungkin tidak boleh lupa akan kelicikan dan kejahatan seseorang agar kita tetap waspada, tetapi terhadap apa yang telah terjadi, sebaiknya dimaafkan saja. Jika kita tidak memaafkan, maka kita akan dendam, dan suatu hari kita akan membalas ketika kesempatan itu tiba. Akibatnya, kita pun sama jahatnya dengan mereka. Begitulah kira-kira sikap bijaksana yang beliau terapkan.

Kita bersyukur bahwa orang seperti Pak Fahmy diberi Allah umur panjang sampai usia purnatugas, 70 tahun. Kebiasaannya berpakaian bersih dan rapi, dan sikapnya yang santun saat bertinteraksi, mungkin membuatnya tetap segar dan tampak lebih muda dari usianya. Setahun lalu, saya memerintahkan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menyiapkan buku kenang-kenangan ini. Kita harus membudayakan untuk mencatat kisah hidup guru-guru kita, agar generasi berikutnya dapat belajar dari mereka. Tak syak lagi, Pak Fahmy adalah figur teladan bagi anak-anak muda yang kini menjalani banyak tantangan hidup menuju masa depan. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu, kemampuannya bersabar menghadapi berbagai kesulitan dan ujian serta mudah memaafkan orang lain, adalah karakter beliau yang perlu diteladani. Selain itu, akan sangat bermanfaat pula jika tulisan-tulisan beliau yang terserak di berbagai media, bisa dikumpulkan untuk diterbitkan menjadi buku agar dapat dibaca dan dipelajari oleh generasi sekarang dan akan datang.

Akhirnya, saya ucapakan selamat memasuki usia ke-70 dan purnatugas. Nasihat dan saran Pak Fahmy untuk kemajuan UIN Antasari Banjarmasin selalu kita tunggu. Semoga tetap sehat, panjang umur, dan terus memberi manfaat bagi masyarakat. Amin.

Banjarmasin, 8 April 2023M/17 Ramadan 1444H

Download Buku digital : Ulama, Akademisi dan Birokrat: Pengabdian Prof. Dr. H. A Fahmy Arief, MA