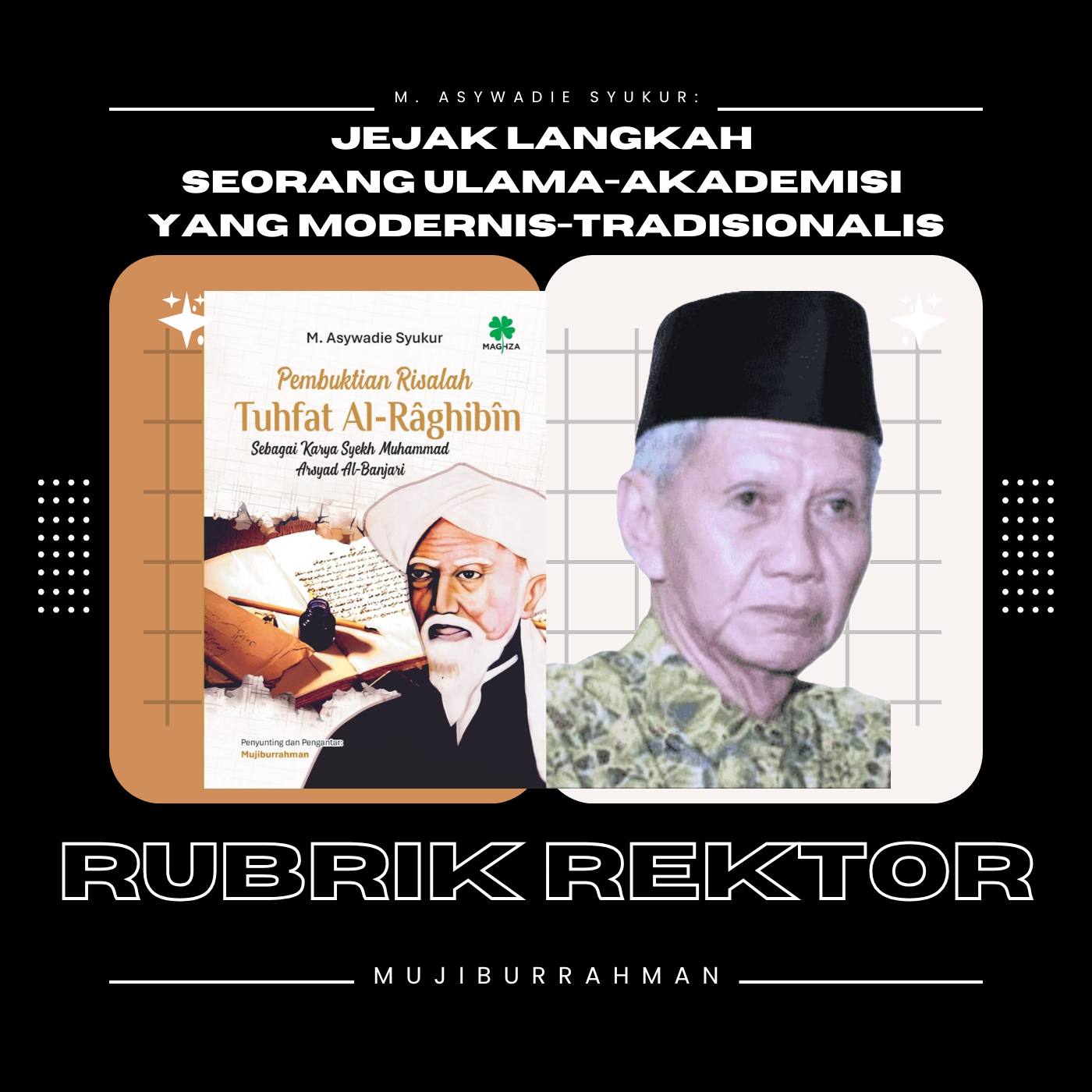

M. Asywadie Syukur: Jejak Langkah Seorang Ulama-Akademisi yang Modernis-Tradisionalis

Mujiburrahman[1]

Saya mula-mula mengenal Prof. Drs. K.H. M. Asywadie Syukur, Lc (1939-2010) yang akrab dipanggil “Pak Asywadie” pada 1980-an hanya melalui suaranya di radio, saat saya masih berusia belasan tahun. Kala itu, televisi masih hitam putih, dan belum banyak orang yang mempunyainya. Media elektronik yang paling populer di masyarakat masih radio. Pak Asywadie mengisi satu program keagamaan di RRI Banjarmasin, dengan nama “Konsultasi Masalah Hidup dan Kehidupan”. Program ini adalah siaran yang diisi oleh Pak Asywadie untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar perihal masalah-masalah keagamaan. Para pendengar itu mengirimkan pertanyaan mereka melalui surat ke RRI, kemudian diserahkan ke Pak Asywadie untuk dijawab. Saat siaran, dengan suaranya yang khas, Pak Asywadie membacakan identitas penanya (nama dan alamat), dan isi pertanyaan, lalu dia jawab. Jawabannya singkat padat. Kemudian dia beralih ke pertanyaan berikutnya. Program ini dimulai pada 1971 hingga 1993, dan sangat populer, bukan hanya di Kalimantan Selatan (Kalsel), tetapi juga merambah ke Kalimantan Tengah, Timur dan Barat, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara hingga Sabah, Malaysia. Saking banyaknya surat pertanyaan yang dikirim para pendengar, menurut Bayani Dahlan yang meneliti masalah ini, kumpulannya sampai “sekarung” dalam sebulan.

Bagi generasi digital abad ke-21, mungkin agak sulit bagi mereka untuk membayangkan popularitas seseorang yang tercipta melalui siaran radio. Anak-anak zaman sekarang bahkan sudah sangat jarang mengakses siaran radio, dan sudah makin langka orang yang memiliki pesawat radio di rumah. Jika mereka mendengarkan radio, biasanya mereka menggunakan jaringan internet, dan itu pun jarang. Mereka lebih banyak mengakses media sosial melalui ponsel yang selalu menemani mereka kapan saja dan di mana saja. Karena itu, tokoh seperti Pak Asywadie hanya akan lebih bisa dipahami oleh generasi sekarang jika kita menggambarkan latar belakang sosial, budaya dan politik ketika beliau meniti karier dan berperan penting di masyarakat. Dengan cara ini, kita juga akan dapat melihatnya secara lebih berjarak dan memberikan penilaian yang lebih adil. Sumber biografis yang menjadi rujukan saya dalam memaparkan perjalanan karier dan peran Pak Asywadie adalah karya Bayani Dahlan, Rabiatul Aslamiah, dan Nahed Nuwairah berjudul H.M. Asywadie Syukur: Ulama Kampus dan Ulama Pembangunan (Banjarmasin: Antasari Press, 2007); dan Wardani et.al, Ulama Banjar dari Masa ke Masa (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), 404-405, serta dokumen Riwayat Hidup yang disimpan keluarga beliau.

Secara ringkas dapat dikatakan, jika kita mencermati jejak karier Pak Asywadie sebagaimana direkam dalam biografinya tersebut, maka kita akan mendapatkan gambaran tentang seorang ulama-akademisi, modernis-tradisionalis, yang dapat diterima luas oleh berbagai kalangan. Sebagai bagian dari golongan terpelajar di masyarakat, dia mampu menempatkan dan memerankan diri dengan baik dan sukses selama kekuasaan Orde Baru hingga awal masa Reformasi.

****

Pak Asywadie lahir di Desa Benao Hulu, Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada 8 Agustus 1939. Ia dilahirkan di sebuah rumah terapung di tepi sungai yang disebut “lanting”. Kedua orang tuanya, Syukur (ayah) dan Iyah (ibu) adalah orang Dayak Bakumpai, yang berasal dari Marabahan, Barito Kuala, Kalsel. Seperti kebanyakan suku Dayak Bakumpai, secara fisik Pak Asywadie berkulit putih bersih, dan secara budaya, seorang pekerja keras. Usai menamatkan pendidikan dasar di kampungnya, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) Hidayatullah, Martapura. SMIP pada waktu itu adalah lembaga pendidikan alternatif bercorak modern, yang berbeda dengan pendidikan pesantren tradisional yang sudah ada. Ia tamat dari SMIP pada 1957 dengan capaian nilai yang bagus. Karena itu, dia dikirim ke Universitas al-Azhar Mesir, untuk melanjutkan studi. Semula dia masuk Kelas 2, Ma’had Bu’ûts al-Islâmiyyah, lembaga pendidikan setingkat Aliyah, di al-Azhar. Kemudian pada 1960, dia kuliah di Fakultas Syariah, Universitas al-Azhar, dan pulang ke Indonesia pada 1965. Pada 1967, Pak Asywadie sudah menjadi dosen IAIN Antasari, dan pada 1968, dia menikah dengan Saibatul Aslamiyah.

Untuk generasi di zaman itu, sosok seperti Pak Asywadie yang berpendidikan dari luar negeri, tamatan Universitas al-Azhar pula, tentulah sangat instimewa dan langka. Kehadirannya sebagai tokoh agama yang membimbing masyarakat tentu sangat diperlukan. Namun, Pak Asywadie tampaknya masih memiliki semangat menggebu untuk terus menuntut ilmu. Pada 1971, selama tiga bulan (Juli-Oktober), dia mengambil Postgraduate Course di IAIN Sunan Kalijaga. Pada 1975-1976, ia bahkan rela berpisah anak-isterinya, untuk kembali belajar lagi di Universitas al-Azhar. Empat tahun kemudian, pada 1980, Pak Asywadie melanjutkan lagi studinya untuk program sarjana lengkap (bertitel ‘doktorandus’ disingkat ‘Drs’) di Fakultas Syariah, Jurusan Qadha, IAIN Antasari.

Seperti kebanyakan kaum terpelajar di zaman itu, selain rajin menuntut ilmu, Pak Asywadie juga aktif di organisasi. Selama belajar di SMIP, dia aktif di organisasi bernama Pemuda Pelajar Islam (PPI) dan mendirikan organisasi lokal dengan nama Persatuan Pelajar Islam Barito (PPIB). Begitu pula ketika di Mesir, ia turut menginisiasi organisasi mahasiswa yang diberi nama Kerukunan Mahasiswa Kalimantan di Mesir (KMKM). Ia juga bergabung dengan Himpunan Pemuda Pelajar Indonesia (HPPI) di Mesir, di mana ia berteman dengan orang-orang yang nanti berpengaruh di Indonesia, termasuk Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid. Pengalaman berorganisasi ini kiranya kelak menjadi modal bagi Pak Asywadie untuk terlibat di dunia politik dan memimpin organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perguruan tinggi, baik sebagai dekan ataupun rektor, di IAIN Antasari.

Jika kita perhatikan rentang waktu masa pendidikan hingga perjalanan karier Pak Asywadie, jelaslah bagi kita bahwa dia mula-mula menjalani pendidikan di al-Azhar Mesir pada 1960-1965, pada masa Soekarno, Era Demokrasi Terpimpin, ketika hubungan Indonesia-Mesir sangat akrab. Hubungan tersebut sebenarnya tidak hanya politik, tetapi juga kebudayaan, termasuk dalam produksi film dan sastra. Namun, pada saat Pak Asywadie pulang, yakni pada 1965, rezim Soekarno sudah mau runtuh. Ketika ia memulai karier sebagai dosen di IAIN Antasari pada 1967, rezim Orde Baru mulai melakukan konsolidasi. Pada saat itu, tokoh-tokoh partai Islam modernis ingin merehabilitasi Partai Masyumi yang telah dibubarkan Soekarno pada 1960, tetapi ditolak Soeharto. Tokoh Masyumi, Mohammad Natsir, akhirnya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Kala itu dia mengatakan, ”Dulu saya berdakwah melalui politik. Sekarang saya berpolitik melalui dakwah.”

Pada 1971, pemilu pertama Orde Baru dilaksanakan, dengan kemenangan mutlak partai pemerintah, Golkar. Saat itu, kekuatan politik partai-partai Islam mulai dikebiri. Pada 1973, partai-partai Islam disatukan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada saat itu pula, para aktivis organisasi Islam, khususnya kaum reformis (Muhammadiyah, HMI, dan para mantan politisi dan simpatisan Masyumi) memikirkan ulang strategi politik. Slogan Nurcholish Madjid yang kontroversial di awal 1970-an, yakni “Islam Yes, Partai Islam,No?” mencerminkan dinamika politik waktu itu. Pada masa itu, rezim Soeharto berusaha keras memperbaiki ekonomi negara yang sedang amat terpuruk. Investasi asing digalakkan, dan pertumbuhan ekonomi didorong sekuat-kuatnya. Wacana yang dipopulerkan ke masyarakat adalah “pembangunan” dan “modernisasi”. Tokoh-tokoh agama diharapkan mendukung pembangunan, yakni program-program modernisasi pemerintah, dan tidak mengganggu stabilitas politik dengan menjaga kerukunan.

Pak Asywadie menjalani kariernya di masa seperti itu, dan bagaimana pun harus mengambil sikap. Sebagian tokoh agama masa itu mengambil jarak, bahkan beroposisi kepada pemerintah, tetapi sebagian lagi memilih untuk masuk dan bergabung. Pak Asywadie tampaknya memilih sikap yang kedua, suatu sikap yang realistis bagi seorang anak muda yang memulai kariernya. Pilihan ini saya kira semula tidak mudah, karena Kalsel merupakan lumbung suara PPP, dan partai ini masih menang dalam Pemilu 1977, antara lain karena Presiden PPP adalah Idham Chalid, orang Banjar yang kala itu memimpin Nahdlatul Ulama (NU) sebagai partai politik dan tergabung dalam PPP. Pak Asywadie akhirnya memilih bergabung dengan partai pemerintah, Golkar, pada Pemilu 1982, dan dia terpilih sebagai Anggota DPRD provinsi periode 1982-1987. Menurut cerita H.M. Said (1936-2022), yang kelak menjadi Gubernur Kalsel periode 1984-1995, atas permintaannya, Idham Chalid (1922-2010) bersedia untuk tidak datang ke Kalsel dalam kampanye Pemilu 1982 itu. Tujuannya adalah jika Gokar menang, maka putera daerah, yakni H.M. Said, bisa diangkat menjadi gubernur. Sejarah mencatat, inilah yang terjadi, dan Pak Asywadie, kiranya berada dalam pusaran politik tersebut.

Dalam rangka menghimpun dan mengendalikan kekuatan-kekuatan organisasi Islam di Indonesia, pada 1975 pemerintah Orde Baru mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tokoh yang diminta Soeharto untuk menjadi Ketua MUI yang pertama adalah HAMKA, seorang ulama berlatarbelakang Muhammadiyah, tetapi relatif dapat diterima di kalangan tradisional NU. Keberadaan MUI ditopang oleh pemerintah, dan dibentuk berjenjang dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Posisi MUI adalah jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dan umat Islam. Penunjukan HAMKA sebagai Ketua MUI pusat juga paralel dengan penunjukan K.H. Gusti Abdul Muis (1919-1992) sebagai Ketua MUI Kalsel yang pertama, yang diembannya dari 1975 hingga 1992. Gusti Abdul Muis adalah tokoh Muhammadiyah, tetapi memiliki latarbelakang pendidikan Islam tradisional dan modern sekaligus. Dia pernah belajar di Pesantren Darussalam, Martapura yang tradisional, dan pernah pula belajar di Pondok Modern, Gontor, Ponorogo.

Sebagai seorang politisi Golkar pada 1980-an dan Pegawai Negeri pula, tak mengherankan jika Pak Asywadie bergabung dengan MUI. Ia mulai aktif di MUI Provinsi Kalsel pada 1980 sebagai Ketua Komisi Fatwa. Pada 1992, K.H. Gusti Abdul Muis wafat, dan digantikan oleh Kolonel (purn.) H. Zaini Mansyur. Latar belakang militer tokoh ini kiranya mencerminkan suasana Orde Baru. Tidak jelas berapa lama beliau menjabat. Data yang saya temukan hanya menunjukkan bahwa dia juga wafat di tengah masa jabatannya dan digantikan oleh Pak Asywadie hingga 1995. Setelah itu, Pak Asywadie terpilih berturut-turut sebagai Ketua MUI Kalsel tiga periode (1995-2000; 2000-2005; 2006-2011). Periode ketiga juga tidak sempat diselesaikan Pak Asywadie karena dia wafat pada 27 Maret 2010. Pak Asywadie menjadi pilihan yang tepat sepanjang masa itu, terutama karena dia lebih kurang adalah tokoh “tengah” antara kaum modernis-Muhammadiyah, dan tradisionalis-NU.

Sebagai dosen di perguruan tinggi, yakni di IAIN Antasari, Pak Asywadie juga berkali-kali dipercaya menduduki jabatan pimpinan. Pada 1968-1970, dia menjadi Pembantu Dekan 3, Fakultas Tarbiyah. Pada 1970-1975, dia menduduki posisi sebagai Dekan Fakultas Dakwah. Seperti telah disebutkan, pada 1975-1976, Pak Asywadie sempat kembali belajar ke Mesir. Kemudian pada 1981-1983, dia kembali diangkat sebagai Dekan Fakultas Dakwah. Setelah itu, seperti telah disinggung, dia aktif di politik sebagai anggota DPRD provinsi hingga 1987. Pada 1995-1997, dia kembali lagi menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Dakwah. Akhirnya, pada 1997-2001, dia dilantik Menteri Agama, Tarmizi Taher, sebagai Rektor IAIN Antasari. Berkat kedudukannya sebagai rektor ini pula, dia menjadi anggota MPR, tepat di tahun-tahun terakhir Orde Baru. Pada masa kepemimpinannya inilah, IAIN Antasari berhasil membuka Program Pascasarjana pada tahun 2000, dengan prodi pertama S-2 Ilmu Tasawuf. Setelah itu, Pascasarjana terus berkembang hingga sekarang.

Sebagai rektor, Pak Asywadie pernah menghadapi musibah berat. Seperti dilaporkan oleh beberapa media cetak yang ada dalam kumpulan kliping IAIN Antasari dalam Berita (1999), pada 26 Oktober 1998, dini hari sekitar jam 03.30, kebakaran besar melahap dan menghanguskan perpustakaan IAIN Antasari. Kebakaran itu bermula dari rumah penduduk, kemudian merambah ke perpustakaan yang posisinya memang bertetangga. Selain puluhan ribu buku hangus, juga ada 11 komputer terbakar, salah satunya adalah komputer jaringan katalog perpustakaan yang terhubung ke IAIN Jakarta dan IAIN Yogyakarta. Di antara buku-buku yang terbakar itu, hanya sekitar 10 persen yang masih bisa diselamatkan. Bangunan perpustakaan juga rusak terbakar.

Pak Asywadie bergerak cepat, berkoordinasi dengan bawahannya. Langkah-langkah yang diambilnya antara lain adalah meminta sumbangan buku kepada seluruh civitas academica IAIN Antasari dan masyarakat umum. Dia juga membentuk tim khusus yang menangani bantuan itu, dan memberikan nomor rekening resmi bagi yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk uang. Untuk keperluan mendesak, khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menggarap skripsi, Perpustakaan Daerah bersedia membantu dengan pengistimewaan tertentu. Misalnya, mereka dapat meminjam buku lebih banyak dari peminjam umum. Selain itu, Pak Asywadie mendekati pemerintah daerah, gubernur dan bupati. Pada Dies Natalis dan Wisuda 1998, Pak Asywadie mengundang Menteri Agama, Malik Fajar, yang diajak melihat langsung lokasi kebakaran. Berkat berbagai upayanya ini akhirnya terbangunlah gedung perpustakaan baru, 3 lantai. Pak Asywadie sempat menyelesaikan pembangunan lantai 1, yang diresmikan Gubernur Syahril Darham pada 24 April, 2000. Dua lantai lagi dibangun pada masa rektor Kamrani Buseri, yang diresmikan pada 4 Februari 2002.

Secara pribadi, saya punya kenangan khusus dengan Pak Asywadie saat beliau menjabat sebagai rektor. Pada 2001 silam, saya berhasil terpilih mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Belanda untuk kuliah S-3. Namun, permohonan saya untuk dibuatkan surat pengantar ke Kementerian Agama pusat guna mendapatkan Surat Tugas Belajar sempat terhambat, atau tepatnya, mau dihambat oleh orang-orang tertentu di rektorat, dengan alasan saya belum mengabdi dua tahun setelah tamat dari S-2. Anehnya, ada orang lain yang bisa meneruskan studi dari S-2 ke S-3 tanpa pengabdian sama sekali. Ayah saya sempat menyarankan, jika kampus tidak mau mengeluarkan surat itu, maka sebaiknya saya mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Drs. Bahran Noor Haira M.Ag, berusaha mencarikan jalan keluar. Beliau mempelajari teks peraturannya. Ternyata di situ disebutkan “empat semester”, bukan dua tahun, dan saya sudah memenuhi syarat itu. Karena itu, dibuatlah surat permohonan dari dekan ke rektor, dengan menyebutkan bahwa saya sudah mengabdi empat semester. Surat itu akhirnya sampai ke meja rektor. Saya mengetahuinya saat menghadap Pak Asywadie. “Pak rektor, saya mohon izin mau kuliah ke Belanda, seperti surat yang sudah diajukan,” kataku. Pak Asywadie tersenyum lebar, dan dengan muka berbinar, beliau berkata, “Selamat, ya. Kamu pergi ke Barat untuk menuntut ilmu. Kebetulan aku juga mau ke Brunei, ke Timur, untuk menyampaikan makalah dalam pertemuan ilmiah.” Saya merasa lega, mendapatkan dukungan penuh dari rektor, Pak Asywadie. Jasa beliau tentu tidak akan pernah saya lupakan!

Terlepas dari apapun jabatan yang diembannya, Pak Asywadie terutama adalah seorang ulama. Sebagai ulama, beliau memberikan ceramah agama, memimpin ritual keagamaan, menyampaikan khotbah, dan mengisi pengajian rutin di masjid-masjid. Berkat program “Konsultasi Masalah Hidup dan Kehidupan” di RRI itu, kedudukannya sebagai ulama semakin diterima luas. Saat saya belajar di Pesantren Al-Falah pada paruh kedua 1980-an, seorang guru saya yang ahli di bidang fiqh dan ushul fiqh, suatu hari mengatakan bahwa, meskipun dia kadangkala tidak sependapat dengan jawaban yang diberikan Pak Asywadie, dia tetap memakluminya karena Pak Asywadie selalu menyertakan sumber yang menjadi dasar pendapatnya. Hal ini berbeda dengan seorang tokoh yang juga populer di zaman itu, yang menurut penilaian guru saya tadi, kadangkala ngaur, asal berpendapat saja. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Asywadie diakui keulamaannya oleh para ulama lain, termasuk oleh ulama tradisional yang menjadi guru pesantren.

Namun, Pak Asywadie bukan ulama biasa. Ia seorang ulama yang memiliki jaringan dan pengalaman nasional dan internasional. Sebagai Pegawai Negeri dan juga politisi, dia sangat mengerti arah kebijakan pemerintah perihal agama. Seperti telah disinggung, pemerintah Order Baru mengharapkan agar agama tidak mengganggu stabilitas politik. Tokoh-tokoh agama bersama pemerintah diharapkan dapat menjaga kerukunan. Kebijakan tentang kerukunan ini dimulai Menteri Agama periode 1971-1978, A. Mukti Ali, yang kemudian diteruskan oleh Menteri Agama periode 1978-1983, Alamsyah Ratu Perwiranegara, menjadi Trilogi Kerukunan, yaitu kerukunan antar agama, intra-umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah. Logikanya sederhana: tanpa kerukunan, pembangunan akan terganggu. Dalam konteks ini, Pak Asywadie yang berpembawaan kalem dan santun, tidak banyak bicara, serta relatif dapat diterima oleh semua kalangan, dapat dengan baik menjaga harmoni di antara tokoh-tokoh agama dan umat beragama di Kalsel.

Selain menjaga kerukunan, tokoh-tokoh agama juga diharapkan dapat mendukung program-program pembangunan dari pemerintah. Sebagai seorang ahli hukum Islam, yang kuliah di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, Pak Asywadie memiliki sumber-sumber bacaan yang dapat dijadikan rujukan dalam menjawab berbagai pertanyaan hukum yang muncul, termasuk yang terkait dengan program-program pemerintah. Misalnya, bagaimana menyikapi kebijakan pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB)? Bagaimana pula dengan bunga bank? Pada saat itu, kecurigaan masyarakat dan ulama terhadap niat baik pemerintah masih tinggi, terutama karena konflik ideologis-politis masih berlaku antara pendukung politik Islam versus pemerintah. Padahal, tanpa dukungan ulama, banyak program pemerintah akan kandas. Pak Asywadie berusaha menjawab berbagai masalah keagamaan tersebut dalam nuansa yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, tetapi pada saat yang sama, memiliki pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia menjalankan peran ini melalui aktivitas dakwahnya di masyarakat, termasuk menjawab berbagai pertanyaan para pendengar di RRI Banjarmasin, serta menyampaikan fatwa-fatwa MUI, baik yang dikeluarkan oleh MUI pusat ataupun oleh MUI Kalsel sendiri.

Sikap Asywadie yang terbuka terhadap modernisasi dan pembangunan tersebut tentu tak terlepas dari kapasitasnya sebagai akademisi di IAIN Antasari. Bagaimanapun, sebagai dosen dia tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga melakukan penelitian dan memproduksi ilmu pengetahuan. Sebagai akademisi, Pak Asywadie tergolong sangat produktif. Dia rajin dan disiplin menulis. Menurut cerita banyak orang, Pak Asywadie punya target setiap hari, berapa lembar dia harus menulis. Jika pada satu hari target itu tidak terpenuhi, maka dia mewajibkan dirinya untuk membayar hutang itu di hari berikutnya. Dengan menggunakan mesin ketik sederhana, yang suara tik-tiknya terdengar jauh, Pak Asywadie dengan tekun menulis karya-karyanya. Karena itu tak heran jika dia berhasil menerbitkan puluhan buku, yang menjadi referensi di mana-mana. Salah satu karyanya yang banyak dibaca orang adalah salinan Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Karena produktivitasnya itu pula, kenaikan pangkat dosen Pak Asywadie berjalan lancar. Pada 1991, dia sudah mencapai Golongan IV/d dengan jabatan fungsional Guru Besar Madya. Pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Fiqh dilaksanakan pada 9 November 1992. Suatu hari, saya berbincang dengan seorang dosen senior. Dia berkata, “Jika kamu ingin mencontoh profesor yang gajinya betul-betul halal, contohlah Pak Asywadie. Dia mencapai posisi itu benar-benar dengan kerja keras, melahirkan banyak karya ilmiah dari tangannya sendiri, bukan dengan menyuruh orang lain atau menjiplak karya orang lain.” Di sisi lain, pada zaman itu, tunjangan sertifikasi dosen (satu kali gaji pokok) dan tunjangan kehormatan (sebanyak dua kali lipat gaji pokok) untuk seorang profesor belum ada. Yang diterima hanya tunjangan fungsional. Karena itu, para profesor di masa sekarang seharusnya lebih produktif melahirkan karya-karya ilmiah dibanding generasi terdahulu. Jangan sampai terbalik: banyak pendapatan (gaji), tetapi sedikit pendapat (karya)!

Di antara karya ilmiah Pak Asywadie yang terpendam dan belum dipublikasi adalah buku ini, yang membahas tentang salah satu karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yakni risalah Tuhfat al-Râghibîn. Dalam karyanya yang semula merupakan laporan penelitian pada 1990 ini, Pak Asywadie mendemonstrasikan kemampuannya dalam berargumen secara ilmiah, terutama dalam rangka membuktikan bahwa Tuhfat al-Râghibîn adalah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bukan karya Syekh Abd al-Shamad al-Falimbani seperti yang dikemukakan oleh sejumlah sarjana dari dalam dan luar negeri. Argumen yang dikemukakannya antara lain dengan membandingkan diksi yang digunakan oleh al-Banjari dan al-Falimbani dalam mukaddimah karya mereka masing-masing. Pak Asywadie juga menunjukkan sejumlah kosa kata bahasa Banjar, yang ditemukan dalam Tuhfat al-Râghibîn. Selain itu, dua ritual pra-Islam yang disebutkan dalam risalah ini, yaitu manyanggar dan mambuang pasilih serta kepercayaan yang menyertainya, juga ditemukan di masyarakat Kalsel. Argumen-argumen Asywadie ini jauh mendahului apa yang kemudian ditulis oleh Noorhaidi Hasan berjudul “The Tuhfat al-Raghibin: the work of Abdul Samad al-Palimbani or Muhammadi Arsyad al-Banjari?” di jurnal BKI, yang terbit pada 2007 silam.

Dalam buku ini, Pak Asywadie juga menyinggung soal wujûdî mulhid, yakni ajaran bahwa semua yang ada adalah Tuhan, suatu ajaran yang dinilai Syekh Muhammad Arsyad menyimpang dari Islam. Pak Asywadie kemudian mengaitkan masalah ini, terutama pada satu bagian dari teks Tuhfat al-Râghibîn, yang menyatakan sikap keras al-Banjari terhadap “orang yang bersufi-sufi”, yang layak dihukum mati. Teks ini sebenarnya kutipan dari al-Ghazali, dan dalam penelitian saya, kutipan tersebut diambil dari risalah al-Ghazali berjudul Faishal al-Tafriqah bain al-Islâm wa al-Zandaqah. Menurut Pak Asywadie, teks itu adalah fatwa al-Banjari terhadap Syekh Abdul Hamid Abulung, yang ceritanya mirip dengan Syekh Siti Jenar di Jawa, atau al-Hallaj di Timur Tengah. Pandangan Pak Asywadie ini tentu masih bisa diperdebatkan karena tidak ada petunjuk langsung dalam teks Tuhfat al-Râghibîn terkait Abdul Hamid Abulung. Di sisi lain, sebagai pimpinan MUI, dapat dipahami jika Pak Asywadie sangat berhati-hati dengan ajaran apapun dan siapapun yang cenderung mengabaikan syariat. Dengan merujuk kepada Tuhfat al-Râghibîn, Pak Asywadie seperti ingin menegaskan bahwa sejak abad ke-18, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sudah menolak tegas ajaran semacam itu.

****

Penerbitan buku ini, selain bertujuan untuk memelihara sebuah karya ilmiah yang berbobot agar bisa dibaca dan dikaji oleh publik, juga sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kami kepada Prof. Drs. K.H. Asywadie Syukur, Lc, sebagai salah seorang ulama dan pemimpin terkemuka di Kalsel. Kami mengucapkan terima kasih kepada Nahed Nuwairah, puteri Pak Asywadie, yang memberikan fotokopi naskah buku ini kepada kami. Terima kasih pula kepada Raida Hasanah, yang mengetik ulang naskah ini menjadi versi MS Word. Semoga karya ini menambah khazanah pengetahuan kita, khususnya tentang Islam di masyarakat Banjar, dan menjadi amal jariah bagi penulisnya.

Banjarmasin, 26 Desember 2024

[1] Penulis adalah Guru Besar Sosiologi Agama dan Rektor UIN Antasari Banjarmasin periode 2017-2025.